Dunia pendidikan kita itu memang ajaib. Di kota besar, anak SD pusing memilih merk iPad untuk mengerjakan tugas desain grafis. Di Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang bocah berinisial YBS harus menghadap Tuhan hanya karena buku dan pena—dua benda yang harganya bahkan tidak sampai sebotol kopi kekinian di gerai waralaba.

Kejadian ini seolah mengonfirmasi bahwa di negeri ini, menjadi pintar itu memang mahal, tapi menjadi miskin jauh lebih mematikan. YBS tidak menuntut dibelikan motor listrik atau kuota gaming tanpa batas. Dia cuma mau alat tulis. Tapi apa daya, nasib berkata lain: ekonomi keluarganya sedang mogok, dan maut rupanya menawarkan solusi yang lebih “instan”.

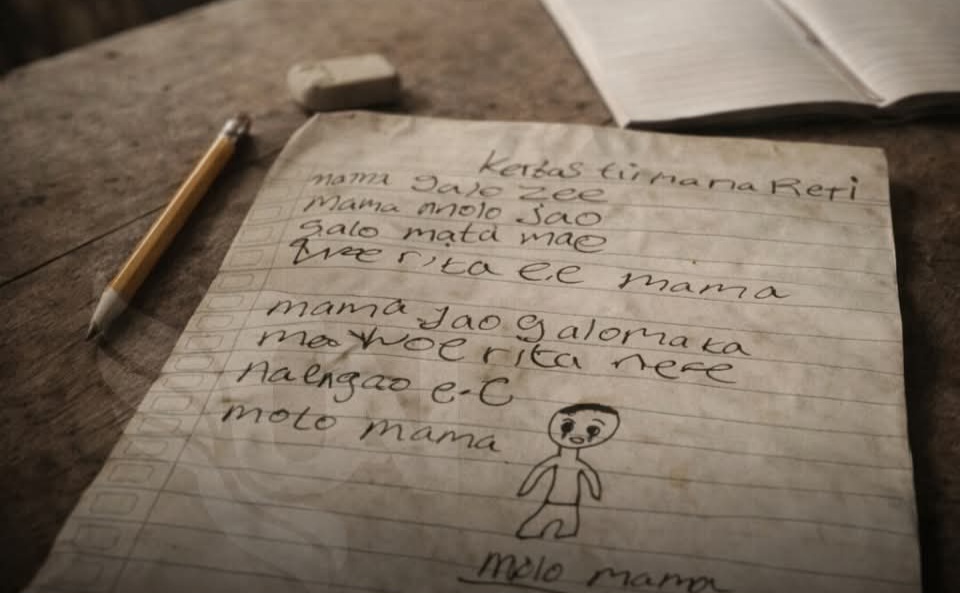

Surat perpisahan YBS untuk ibunya adalah sebuah mahakarya satir yang paling getir. “Mama, molo ja’o,” katanya—Mama, relakan saya pergi. Seolah-olah dia ingin bilang bahwa hidup di dunia tanpa pena itu lebih melelahkan daripada tidur panjang selamanya. Ini adalah sindiran telak buat kita yang sering mengeluh sinyal Wi-Fi lemot, sementara di sudut lain, ada anak yang merasa nyawanya lebih murah dibanding satu pak buku tulis isi 38 lembar.

Aparat memang sudah turun tangan. Tapi ya itu, biasanya mereka baru sigap mendata kalau nyawa sudah melayang. Pendataan kemiskinan kita memang selalu juara di bagian “belasungkawa,” tapi sering kali “pingsan” di bagian pencegahan.

Mungkin setelah ini akan ada pejabat yang datang membawa bantuan alat tulis untuk keluarga yang ditinggalkan. Sebuah ironi klasik: bukunya ada, tapi orang yang mau menulis di dalamnya sudah tidak punya detak jantung lagi.