GOR 17 Desember Mataram baru saja menjadi saksi bisu sebuah antiklimaks. Di tengah gairah sepak bola rakyat yang sedang membara, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB justru menyuguhkan lelucon visual di podium juara. Ribuan suporter yang sudah membakar semangat (dan dompet) untuk tiket masuk, harus menyaksikan piala supremasi sepak bola daerah yang ukurannya lebih mirip trofi lomba azan tingkat kelurahan.

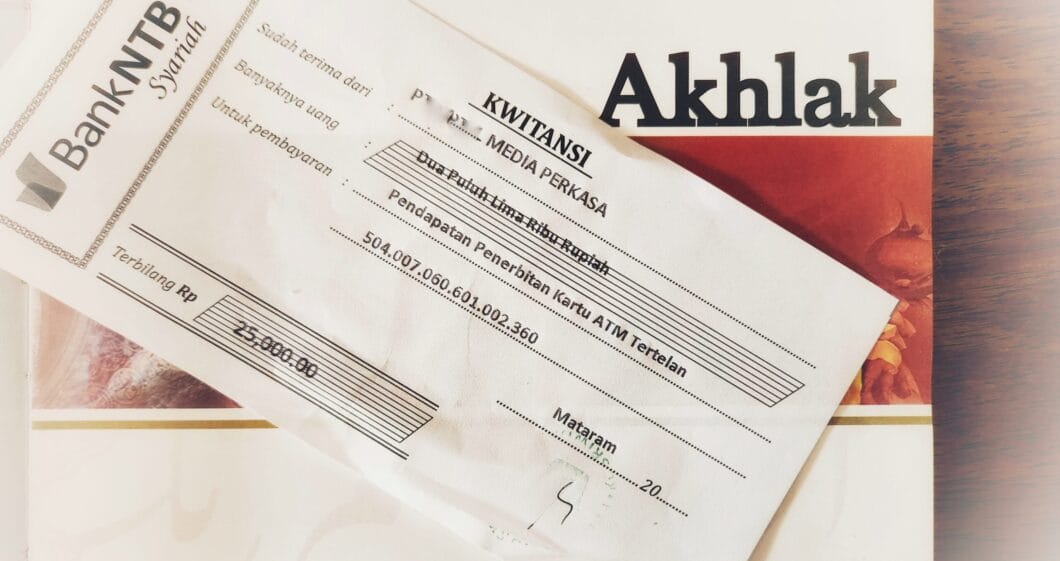

Antusiasme 15.000 penonton per laga dengan mahar Rp20.000 per kepala seolah menguap begitu saja. Publik kini tidak lagi bicara soal taktik tiki-taka di lapangan, melainkan mempertanyakan ke mana larinya uang tiket jika untuk membeli sebuah piala yang gagah saja panitia terlihat “sesak napas”.

Panitia Liga 4 NTB mungkin lupa bahwa piala adalah “wajah” dari martabat sebuah kompetisi. Memberikan trofi berukuran minimalis di depan belasan ribu pasang mata adalah tindakan yang kurang peka terhadap psikologi suporter. Mereka membayar bukan sekadar untuk menonton bola, tapi untuk merayakan kebanggaan. Dan sulit untuk merasa bangga jika simbol kemenangannya bisa terselip di dalam tas punggung.

Pertanyaannya sederhana: Di mana transparansi anggaran itu berada? Dengan rata-rata penonton yang membeludak, Liga 4 NTB secara ekonomi adalah tambang emas. Jika untuk urusan estetika juara saja panitia pelitnya minta ampun, publik berhak curiga ada yang “bocor” di balik layar.

Pesan untuk Asprov: Sepak bola NTB itu besar, jangan dipaksa jadi kecil cuma gara-gara urusan piala. Tahun depan, kalau anggarannya masih “sesak”, mending pialanya dipesan lewat UMKM lokal NTB yang jago bikin kerajinan cukli—jauh lebih berwibawa daripada trofi plastik yang bikin sakit hati ini.